Artikel und Text auf Infotafeln von Annegret Wenz-Haubfleisch

Jüdische Bewohner im Schenkisch Eigen (Roth, Wenkbach, Argenstein) werden bereits 1594/95 erstmals erwähnt, allerdings nicht namentlich. Im 17. Jh. erfahren wir auch Namen einzelner Familienvorstände in Roth, dennoch war deren Ansiedlung offenbar nicht kontinuierlich, so dass man die Vorfahren der Juden, die im 20. Jh. in Roth lebten, erst im 18. Jh. greifen kann.

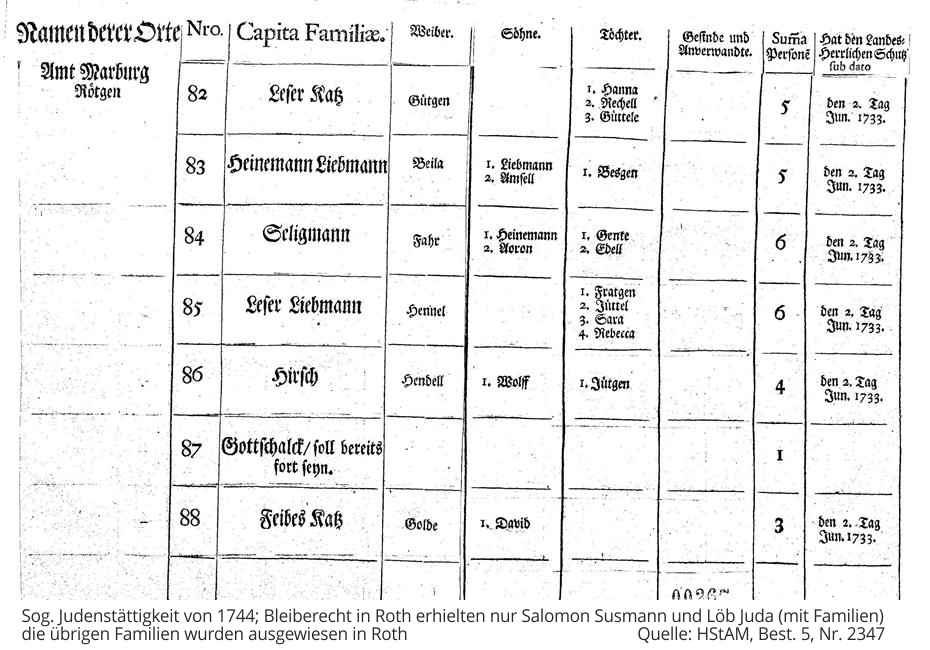

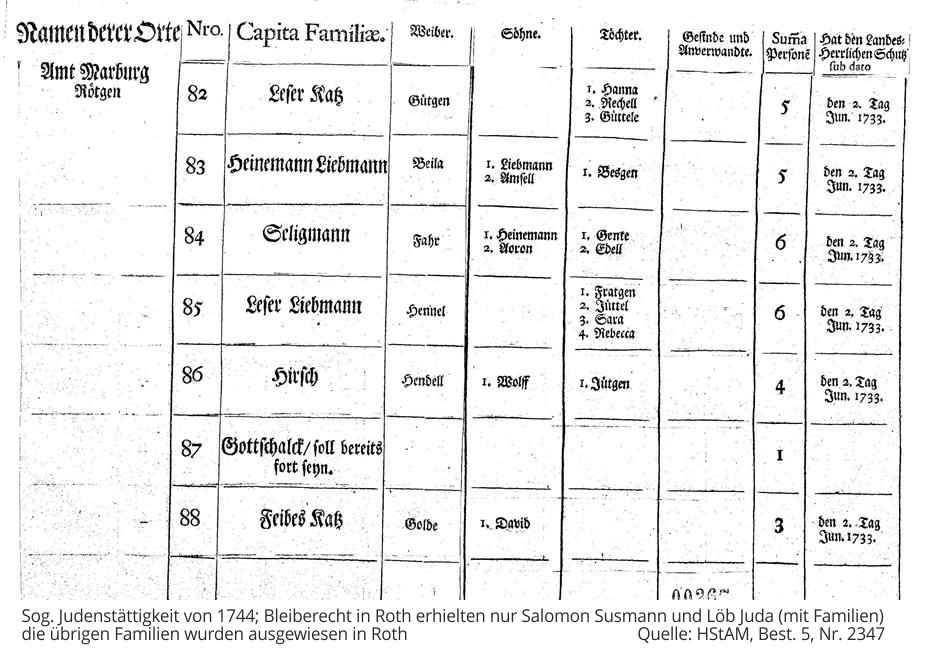

Aus neun jüdischen Familien, die 1744 in Roth lebten, erhielten nur die von Salomon Susmann und Loeb Juda (auch Loeb Salomon gen.) weiteres Bleiberecht im Dorf. Salomon Susmanns Familie tritt nicht weiter in Erscheinung, Loeb Judas Familie starb Ende des 18. Jhs. in männlicher Linie aus. Dagegen verblieb offenbar ein Sohn der ausgewiesenen Familie des Seligmann, Aron Seligmann, in Roth oder kehrte dorthin zurück. Er und seine Frau Scheile hatten jedoch keine Kinder. Sie adoptierten daher um 1795 einen Schwestersohn von Scheile aus Breidenbach im Großherzogtum Darmstadt. Dieser nahm in der Westphälischen Zeit (1806-1813) den Namen Stern an und wurde Ahnherr der Familien Stern, die noch im 20. Jh. in Roth lebten.

Begründer der ebenfalls bis ins 20. Jh. in Roth existierenden Familie Höchster war Meyer Isaac, gebürtiger Schwabe, der um 1775 mit seiner nicht namentlich bekannten Frau, aus dem Wittgenstein‘schen kommend, nach Roth einwanderte. Seine Frau war eine Schwester Aron Seligmanns, die dort als Magd gedient hatte. Meyer Isaac bekam eine Aufenthaltsgenehmigung (sog. Toleranzschein) und zeugte mit seiner Frau die Kinder Sara, Reitz und Isaac. Isaac nahm den Namen Höchster an.

Isaacs Schwestern ehelichten zugewanderte Männer, die sich in Roth dauerhaft niederließen. Reitz heiratete Seligmann Bergenstein aus Leihgestern, der in Roth als Knecht gedient hatte. Sara vermählte sich mit Marcus Wäscher aus Ziegenhain, welcher 1815 zuwanderte. Die Familie Wäscher starb Ende des 19. Jhs. aus.

In der ersten Hälfte des 19. Jhs. heirateten zwei Töchter aus der Stern-Familie zwei Söhne aus der Höchster-Familie, wodurch faktisch alle jüdischen Familien in Roth, zumindest über die weiblichen Linien, miteinander verwandt waren.

Die verwitwete Giedel Höchster geb. Stern heiratete 1855 Baruch Nathan aus Lohra. Hierdurch etablierte sich auch eine Familie Nathan in Roth.

Die Familienzweige von Stern, Höchster, Bergenstein und Nathan bestimmten seit dem 19. Jh. das jüdische Leben in Roth. 1922 kam Markus Roth aus Nieder-Ohmen hinzu, der in die Familie von Herz Stern II einheiratete, da deren einziger Sohn Hermann im Ersten Weltkrieg gefallen war. Er gründete mit der Tochter Selma eine Familie.

Im 20. Jh. lebten zunächst noch neun jüdische Familien und eine einzelne Person aus der Familie Bergenstein in Roth.

Die Entwicklung, die sich im 20 Jahrhundert vollzog, ist trotz aller wissenschaftlichen Forschung zum Nationalsozialismus kaum begreifbar. Roth gehörte vor 1933 nicht zu den besonders „braunen“ Orten. Eine Auswertung der Reichstagswahlergebnisse der Weimarer Republik zeigt, dass die Rother zwar stark deutschnational eingestellt waren, andererseits auch viele der SPD und der KPD zuneigten. Die wenigen übrigen verteilten sich auf die liberalen Parteien. Bei den Reichstagswahlen von 1928 bis 1932 lag die NSDAP in Roth deutlich unter dem Kreisdurchschnitt. Hierzu passt, dass noch 1934 viele Einwohner an dem plötzlichen Tod der jungen Mutter Selma Roth Anteil nahmen und ihr das letzte Geleit gaben.

1935 hatte sich die Situation bereits deutlich gewandelt. Es ist aktenkundig, dass auf dem Gelände eines Geschäftsmanns und auf einem Bauernhof Schilder mit der Aufschrift „Juden sind hier unerwünscht“ standen. Markus Roth, der Düngemittelhändler, wurde vor Gericht der Gesetzesübertretung beschuldigt und in der Presse denunziert, worauf sein Geschäft praktisch zum Erliegen kam. Als 1937 Emma Stern, Roths Schwiegermutter, starb, begleitete sie kein christlicher Einwohner mehr auf den Friedhof, die im Handwerk ungeübten Juden mussten gar den Sarg selbst herstellen.

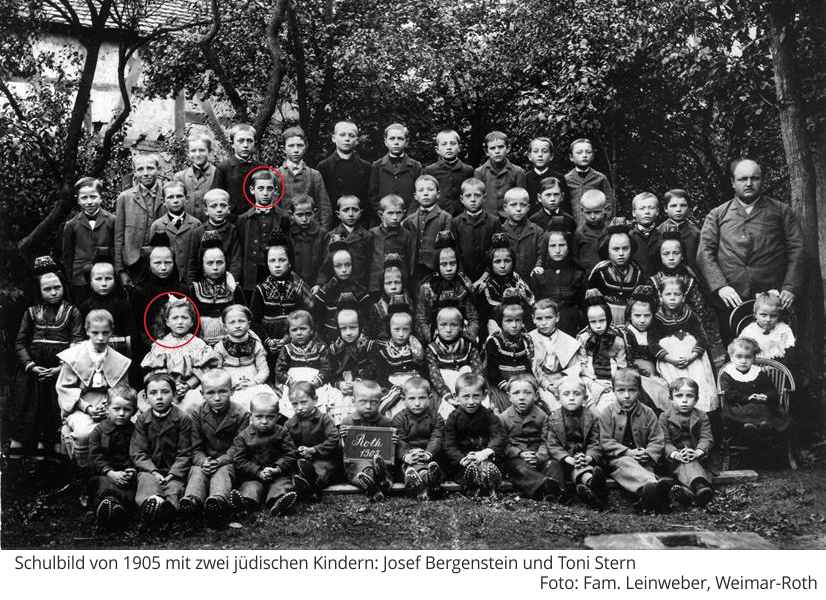

Die früheren Spielkameraden der jüdischen Kinder traten in die Hitlerjugend ein, wurden mit der nationalsozialistischen Propaganda indoktriniert und wandten sich von ihnen ab. Sie waren dadurch isoliert, ihr Alltag wurde öde und trist. An der Rother Volksschule war einer der beiden Lehrer, Knott, ein überzeugter Nationalsozialist, der die Kinder mit Hetzreden gegen Juden überzog und die jüdischen Schülerinnen und Schüler umso mehr demütigte. Sie konnten jedoch ohnehin die Schule nur noch bis etwa 1937 besuchen.

Vielleicht erkannten die jüdischen Familien nicht sogleich, dass ihr Leben bedroht war. Auf jeden Fall wurde ihnen ab Mitte der 30er Jahre bewusst, dass sie ihre wirtschaftliche Existenz nicht mehr aufrecht erhalten konnten und sie und ihre Kinder damit keine Zukunft in Deutschland mehr hatten. So versuchten sie, das Land zu verlassen. Nicht alle besaßen die finanziellen Mittel und die nötigen Beziehungen. Für die Familien Bergenstein und Nathan war es wohl von vornherein aussichtslos. Die Familien Höchster, Roth und Stern schafften es zum Teil, nur eine der Stern-Familien konnte sich geschlossen in Sicherheit bringen. Elf jüdische Bewohner Roths überlebten so in Südafrika, den USA und England.

Für die Zurückgebliebenen wurde das Leben zunehmend schwierig, weil die Gesetze und Verordnungen immer rigider und die wirtschaftliche Not immer drängender wurden Zum Lebensunterhalt mussten Wertgegenstände aus den Händen gegeben, auch Immobilien verkauft werden. Wenige mutige Dorfbewohner ließen ihnen heimlich Lebensmittel zukommen.

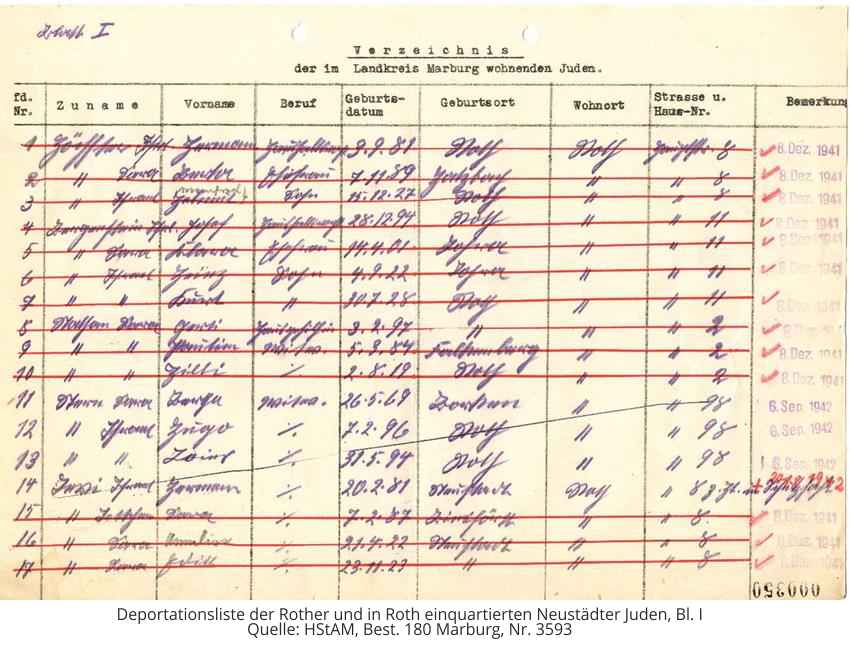

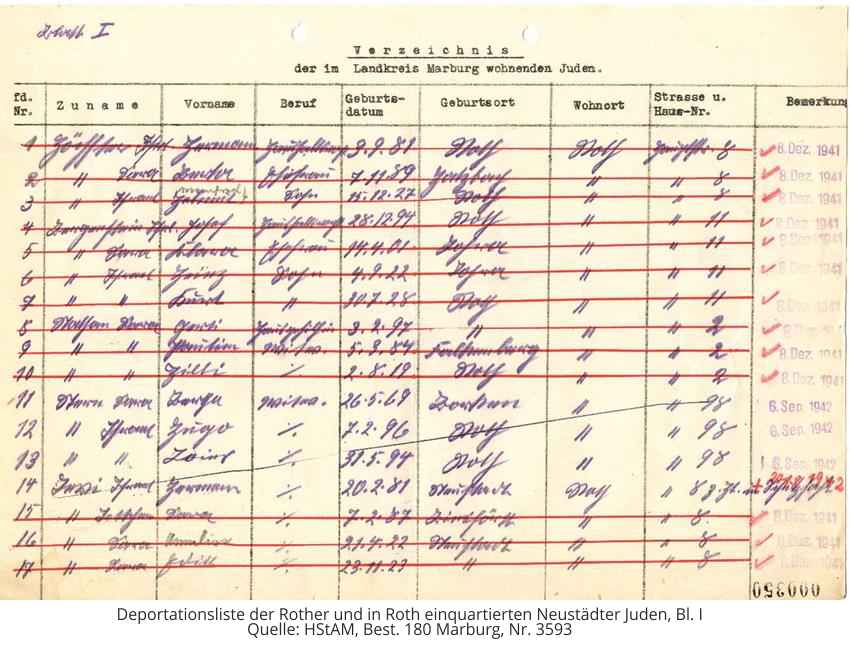

Im Sommer 1941 wurde Roth Ghetto-Dorf. 20 Personen aus Neustadt wurden in den jüdischen Familien zwangseinquartiert, davon alleine zehn bei der Familie Höchster, sechs bei Sterns und je zwei bei Nathans und Bergensteins. Nach der ersten Deportation nach Riga im Dezember 1941, der die meisten Menschen zum Opfer fielen, blieben einige von ihnen in den Häusern von Rother Familien zurück. Sie wurden zusammen mit der letzten Familie Stern 1942 nach Theresienstadt deportiert. Im Regierungsbezirk Kassel gab es insgesamt drei Deportationen, allerdings waren in dem mittleren Transport Ende Mai 1942 in den Bezirk Lublin (Izbica/Sobibor) keine Rother Juden.

15 Rother Juden und Jüdinnen wurden in Konzentrationslagern umgebracht. In wenigen Jahren hatte sich Roth durch das Agieren überzeugter Nationalsozialisten vom „freundlichen stillen“ Dorf zu einem garstigen, menschenverachten den und menschenfeindlichen Ort für die in enger Nachbarschaft wohnenden Juden entwickelt.

Der Abschnitt "Die jüd. Familien im 20. Jahrh." entnommen aus der Broschüre über die Stolpersteine.

Foto: Annegret Wenz-Haubfleisch

Foto: Annegret Wenz-Haubfleisch

Denjenigen jüdischen Familien, die in der NS-Zeit aus Roth ins Ausland vertrieben oder deportiert und ermordet wurden, hat der Arbeitskreis 2010 und 2013 Stolpersteine und eine Gedenkbroschüre mit vertiefenden biografischen Informationen gewidmet.

Bitte klicken Sie auf die Markierungen!

See the Pen CSS LED Lights by Eph Baum (@ephbaum) on CodePen.

Zwei Familien haben 2013 der Verlegung vor ihren Grundstücken nicht zugestimmt. Diese neun Steine wurden vor der Synagoge als religiösem Mittelpunkt unter Angabe der eigentlichen Adresse verlegt in der Hoffnung, sie später einmal an den ihnen gebührenden Ort umsetzen zu können

Hier die gesamte Stolperstein-Broschüre:

von Annegret Wenz-Haubfleisch

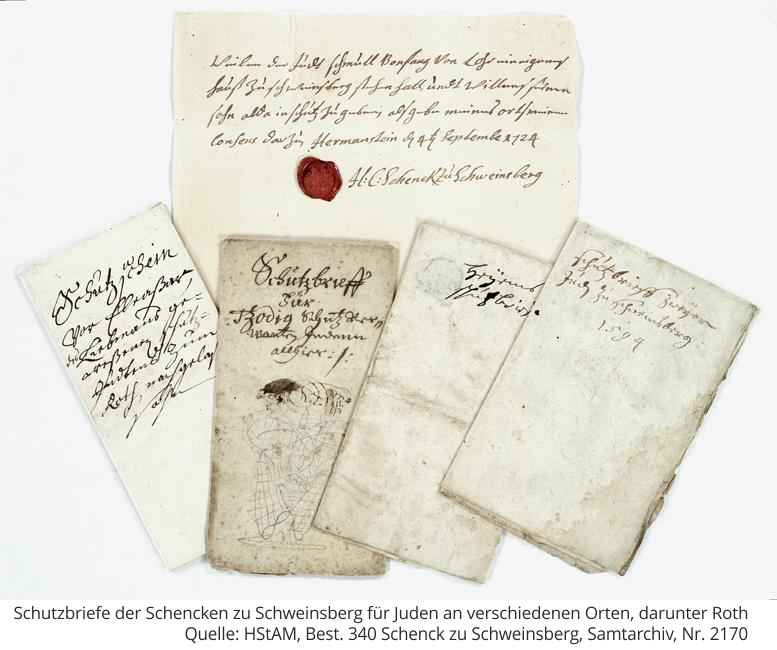

Die Dörfer Roth, Wenkbach und Argenstein bildeten einst das Schenkisch Eigen, ein Gericht, in dem das Adelsgeschlecht der Schenken zu Schweinsberg umfangreiche Herrschaftsrechte besaß, darunter auch das Recht, Juden anzusiedeln. Sie erteilten ihnen hierfür Schutzbriefe, mit denen sie lukrative Einnahmen erzielten.

Ein erster Hinweis auf eine solche Ansiedlung im Schenkisch Eigen ist in einem Türkensteuerregister aus dem Jahr 1594/95 enthalten. Danach hatten die unter den Schenken im Eigen lebenden sieben Juden zusammen 200 Gulden Vermögen zu versteuern und zahlten jeder eine Kopfsteuer von 3 ½ Hellern zur Abwehr der Türkengefahr. Es ist zu vermuten, dass von den sieben Juden und ihren Familien auch einige in Roth ansässig waren.

Sichere Kenntnis über vier jüdische Familien in Roth ist aus dem Jahr 1666 erhalten. 1710 lebten in Roth sechs jüdische Familien mit 33 Personen. 1737 sollen sogar 13 Familien mit 54 Personen hier anwesend gewesen sein. 1744 griff der hessische Landgraf als Landesherr radikal in die Ansiedlung von Juden in den Dörfern und Städten seines Landes ein. Er ließ alle mit ihren Familien namentlich erfassen und bestimmte, wem das weitere Wohnrecht in dem jeweiligen Ort zugestanden wurde und wem nicht. Aufgrund dieser Anordnung verlor der Großteil der damals etwa 38 in neun Familien wohnenden Juden das Aufenthaltsrecht in Roth, nur zwei Familien blieben zurück. Die jüdische Gemeinde blieb daraufhin mehrere Jahrzehnte sehr klein.

In der Zeit des Königreichs Westphalen (1807-1813) unter Napoleons Bruder Jérôme erhielten die Juden erstmals die bürgerliche Gleichstellung. Damals heirateten auswärtige Juden in Rother Familien ein und schufen die Basis für die demographische Entwicklung der Gemeinde im 19. Jh. 1816 gab es bereits wieder vier Familien: Bergenstein, Höchster, Stern und Wäscher.

Bis Mitte des Jahrhunderts verdoppelte sich die Anzahl der Familien. Jüngere Söhne der Stammfamilien blieben am Ort, neu hinzu kam die Familie Nathan. Etwa 50 Juden lebten damals in Roth, ihr Anteil an der Bevölkerung betrug rund 10 Prozent. Prozentual gesehen besaß Roth eine der größten jüdischen Gemeinden um Marburg. 1933, als Hitler an die Macht kam, bestand diese noch aus den sechs Familien Bergenstein, Höchster, Nathan, Roth und Stern (3 Zweige) mit insgesamt 32 Personen.

Im 19. Jh. bildeten Roth, Fronhausen und Lohra eine Synagogengemeinde, deren Hauptsitz Roth war. Hier hatten spätestens seit der Mitte des 18. Jhs. eine Synagoge und auch ein Friedhof bestanden.

Zusätzlich wurde eine jüdische Elementarschule eingerichtet; der Lehrer wohnte zumeist in Roth, hatte aber auch in Fronhausen für die dortigen und die Lohraer Kinder Unterricht zu halten. Das Schullokal in Roth konnte noch nicht ermittelt werden. 1881 spaltete sich die Fronhäuser Gemeinde ab, erwarb ein eigenes Gebäude, in dem sie einen Betraum einrichtete und in diesem Zuge auch eine eigene Elementarschule weiterführte.

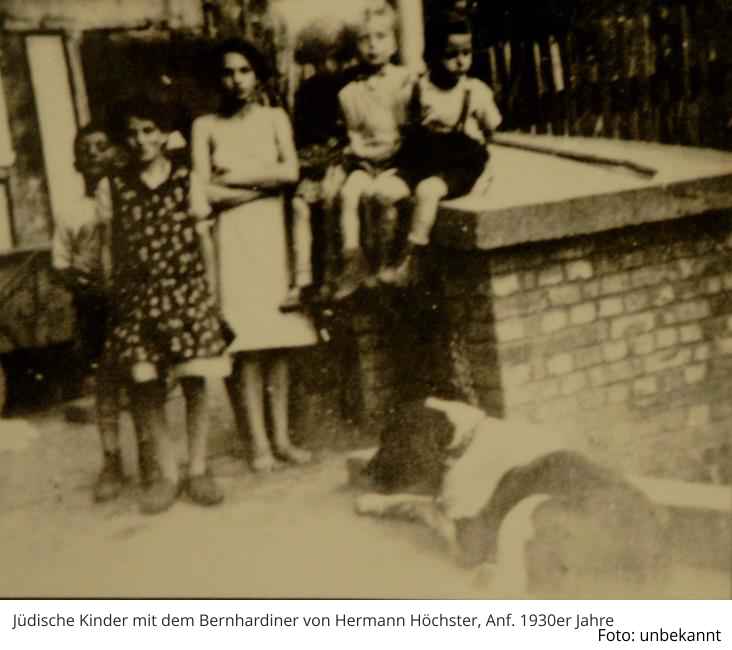

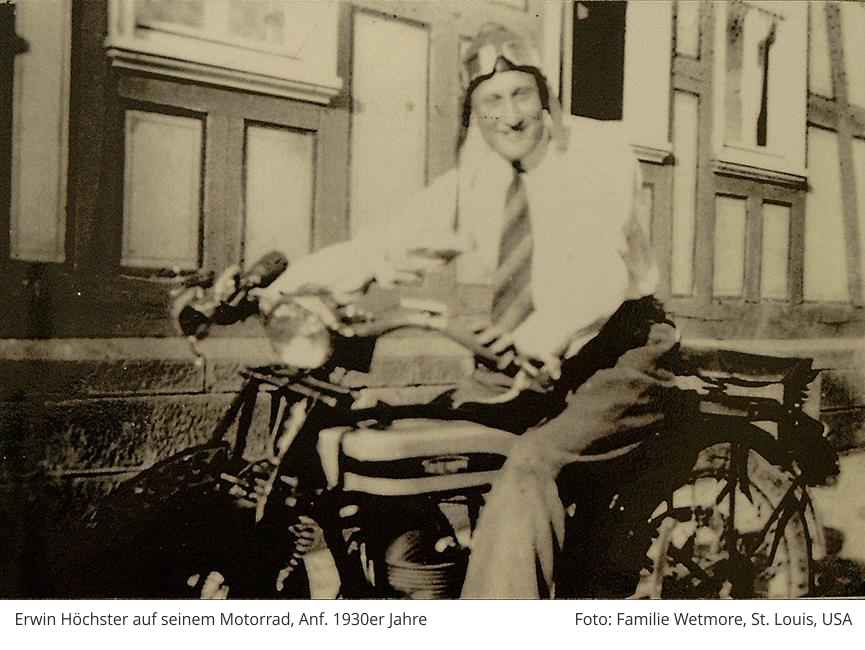

Die Rother jüdischen Kinder besuchten hingegen von da an die allgemeine Volksschule. Typisch für Landjuden verdienten die Rother Juden ihren Lebensunterhalt mit kleineren Handelsgeschäften: vornehmlich mit Kurzwaren und Stoffen, Getreide und Futtermitteln sowie Vieh. Bis ins 20. Jh. betrieben sie diesen Handel teilweise noch im Umherziehen entweder mit Pferd und Wagen, zu Fuß, mit einem Bernhardiner und Wägelchen oder schon ganz modern: mit einem Motorrad. Einige besaßen etwas Land und Vieh, womit sie nebenher kleine Landwirtschaften betrieben.

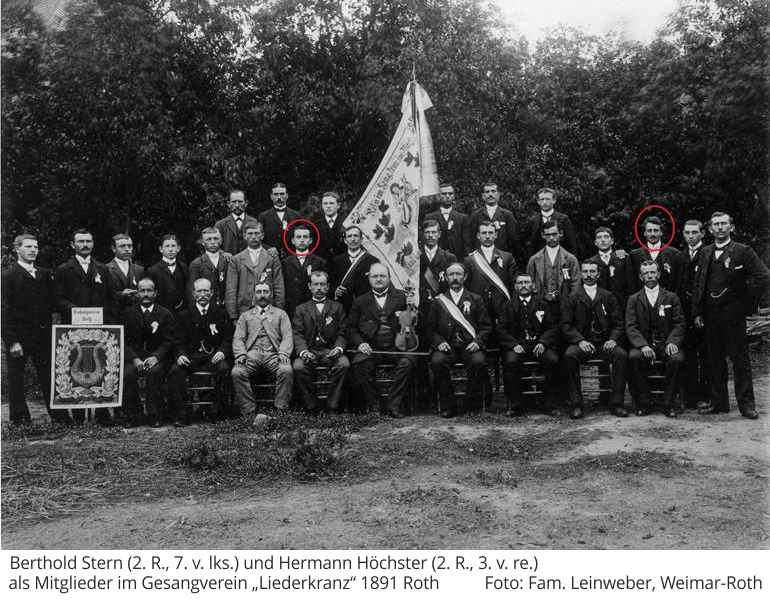

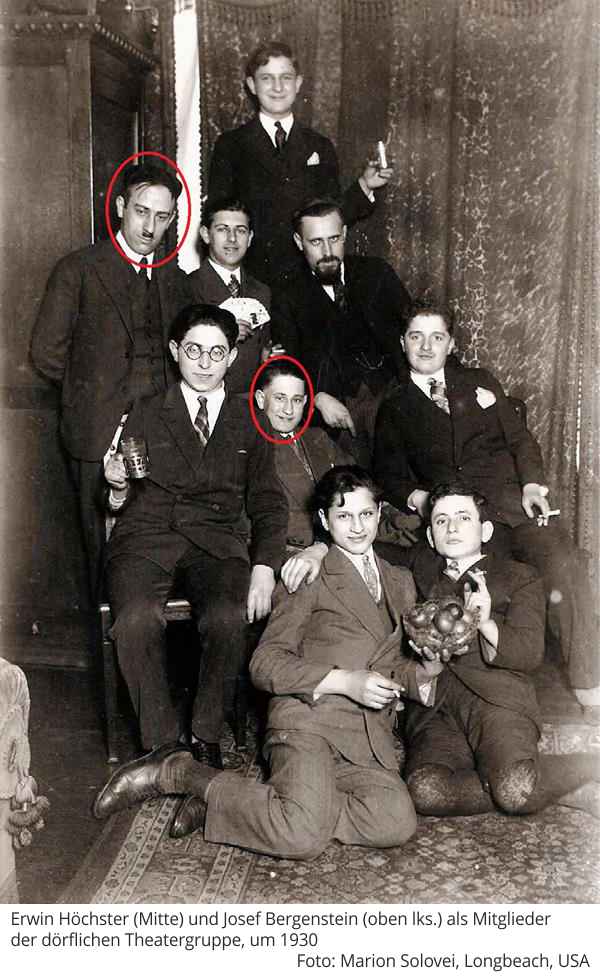

Besonders seit dem ausgehenden 19. Jh. treffen wir Juden auch in den örtlichen Vereinen an als Mitglieder im Turn- und später im Fußballverein sowie im Gesangverein.

Sie engagierten sich auch in der örtlichen Theatergruppe. Dies belegt die zunehmende Integration in das Dorfleben. Zeitzeugen berichten, dass man in den 20er Jahren des 20. Jhs. in gut nachbarschaftlichen Verhältnissen lebte und die Kinder beider Religionen auch Freundschaften schlossen und miteinander spielten.

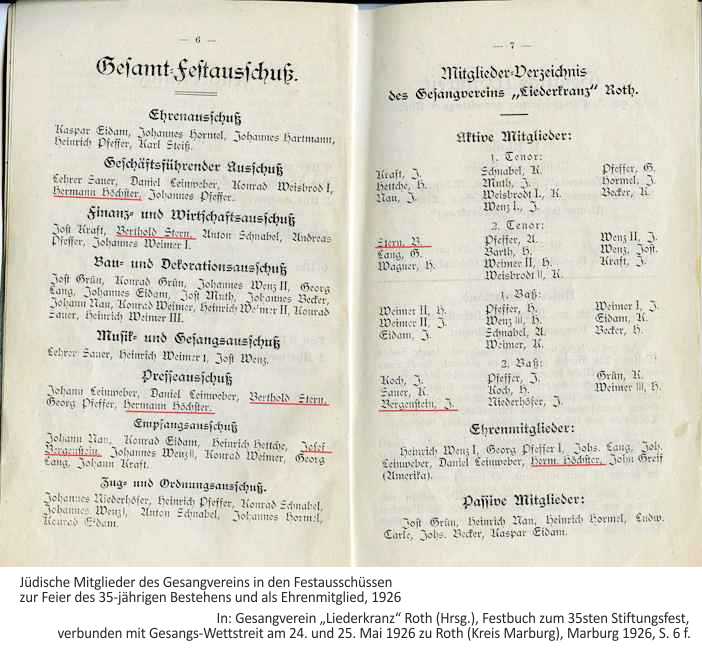

Als der örtliche Gesangverein 1926 sein 35-jähriges Bestehen feierte, schien die Welt noch in Ordnung. Die Festschrift belegt, dass aus verschiedenen jüdischen Familien Männer nicht nur Mitglieder im Gesangverein waren, sondern sich auch bei der Festvorbereitung in den hierzu gebildeten Ausschüssen engagierten. Hermann Höchster, der Gemeindeälteste, war sogar Ehrenmitglied dieses Vereins.

Wenn auch die Reichstagswahlergebnisse der Weimarer Republik zeigen, dass Roth nicht zu den besonders „braunen“ Orten gehörte und die NSDAP zwischen 1928 und 1932 hier noch deutlich unter dem Kreisdurchschnitt lag, so änderte sich die Situation doch sehr schnell nach der Machtübernahme Hitlers.

Nahmen 1934 nach Aussage der Familie Roth noch viele Rother an der Beisetzung der plötzlich verstorbenen jungen Mutter Selma Roth teil, so wurde ihr Witwer, der Düngemittelhändler Markus Roth, bereits ein Jahr später denunziert und vor Gericht der Gesetzübertretung beschuldigt. Roths Geschäft kam in der Folge zum Erliegen. Gleichzeitig ist aktenkundig, dass auf dem Gelände eines Geschäftsmanns und auf einem Bauernhof Schilder mit der Aufschrift „Juden sind hier unerwünscht“ standen.

Die Überlebenden berichten von Schikanen in der Schule und Ausgrenzung vom Spiel, weil die christlichen Kinder der HJ und dem BdM beitraten. Die erwachsenen Juden wurden als Freunde und Nachbarn gemieden, die Männer durften ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen, so dass die Lebensgrundlagen der Familien allmählich zerstört wurden. Den jüdischen Familien wurde klar, dass sie keine Zukunft mehr in Deutschland hatten. So versuchten sie, das Land zu verlassen. Nicht alle besaßen die finanziellen Mittel und die nötigen Beziehungen. Die Familien Höchster, Roth und Stern schafften es zwischen 1936 und 1938 zum Teil auszuwandern, nur eine der beiden Stern-Familien konnte sich geschlossen in Sicherheit bringen. Elf jüdische Bewohner Roths überlebten so in Südafrika, den USA und England.

Für die Zurückgebliebenen wurde das Leben zunehmend schwierig, weil die Gesetze und Verordnungen immer rigider und die wirtschaftliche Not immer drängender wurden. Hinzu kam, dass Roth im Sommer 1941 Ghetto-Dorf wurde. Im Zuge der Konzentration von Juden in bestimmten Häusern in den Städten oder einzelnen Orten auf dem Land wurden 20 Personen aus Neustadt bei den verbliebenen jüdischen Familien Bergenstein, Höchster, Nathan und Stern zwangseinquartiert und lebten fortan in drangvoller Enge. In zwei Deportationen wurden die Familien 1941 im Dezember nach Riga und im September 1942 nach Theresienstadt deportiert. Aus Roth überlebte niemand die Ghettos und Konzentrationslager.

Jüdisches Leben in Roth wurde so für immer ausgelöscht.

von Annegret Wenz-Haubfleisch

Foto: Annegret Wenz-Haubfleisch

Foto: Annegret Wenz-Haubfleisch

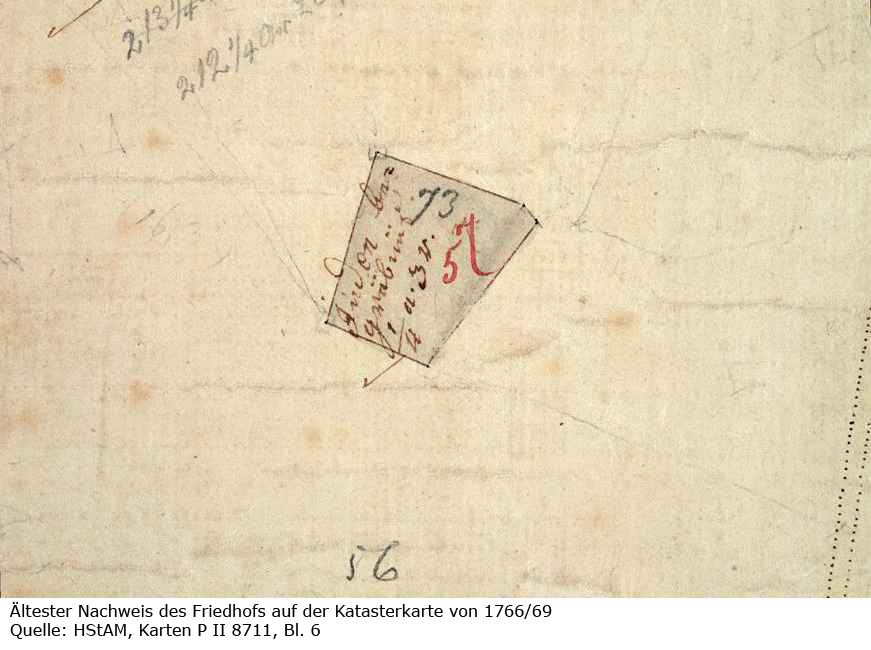

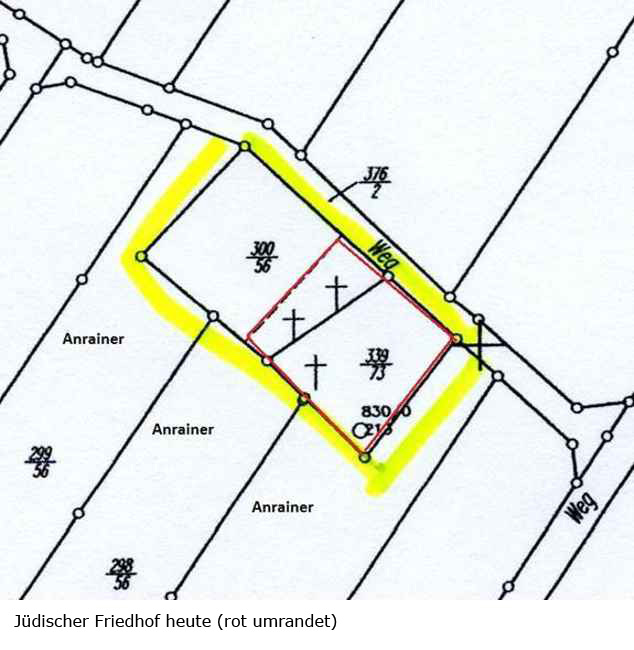

Auf einer Karte aus dem Jahre 1766/69 wurde der jüdische Friedhof erstmals als „Juden Begräbnüs“ mit einer Größe von 1/4 Acker und 3 Ruthen (etwa 643 qm) erwähnt.

Der Friedhof war die einzige Parzelle in einem ansonsten unparzellierten, als Huteland genutzten Gelände. Als Eigentümer in dem zugehörigen Kataster ist die Gemeinde Roth eingetragen, d.h. der Platz wurde der jüdischen Gemeinde lediglich zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Aus dieser ältesten Zeit sind keine Grabsteine mehr erhalten. Im 19. Jahrhundert bildeten Roth, Fronhausen und Lohra eine Synagogen- und Friedhofsgemeinschaft. 1873 legten die Juden von Fronhausen allerdings einen eigenen Friedhof auf dem „Kratzeberg“ in Fronhausen an. Zur gleichen Zeit erweiterte die Rother Gemeinde den Friedhof um mehr als das Doppelte auf 1646 qm.

In der NS-Zeit wurden viele jüdische Friedhöfe schrittweise geschlossen und säkularisiert. So wurde auch der Rother Friedhof im Juli 1939 auf Anordnung des Marburger Landrates geschlossen. Die Verstorbenen waren danach auf dem Sammelfriedhof in Marburg beizusetzen. Als Letzte wurde Betty Nathan geborene Stern in Roth bestattet, die am 29. April 1939 im Alter von 81 Jahren verstarb. Ein Grabstein für sie existiert allerdings nicht.

Seit 1940 wurden die jüdischen Friedhöfe säkularisiert. Dazu sollten sie in drei Teile eingeteilt werden: in einen älteren Teil, in dem die Liegefristen von 30 Jahren abgelaufen waren, in den in Benutzung befindlichen Teil, in dem die Liegefristen folglich noch liefen, und in den unbelegten Teil, das Vorratsland. Die Verweltlichung des Rother Friedhofs wurde 1941 ausgesprochen. In der Folge wurde er entsprechend eingeteilt und die Stücke an drei Anrainer verkauft. Es wurde ausdrücklich erlaubt, den Teil, in dem die Liegefrist abgelaufen war, zu beräumen und die Grabsteine anderweitig zu verwerten. Nur besondere Steine seien sicherzustellen.

In der NS-Zeit wurden daraufhin Grabsteine abgeräumt und der Friedhof massiv geschändet. Auf Anordnung von Otto Stern, der als amerikanischer Soldat 1945 in Deutschland stationiert war und bei der Gelegenheit seinen Heimatort Roth besuchte, wurde der verwüstete Friedhof wieder instand gesetzt und später neu eingezäunt. Die Fläche des jüdischen Friedhofs in Roth umfasst derzeit noch 891 qm. Seit 1960 gehört er dem Landesverband Hessen der jüdischen Gemeinden.

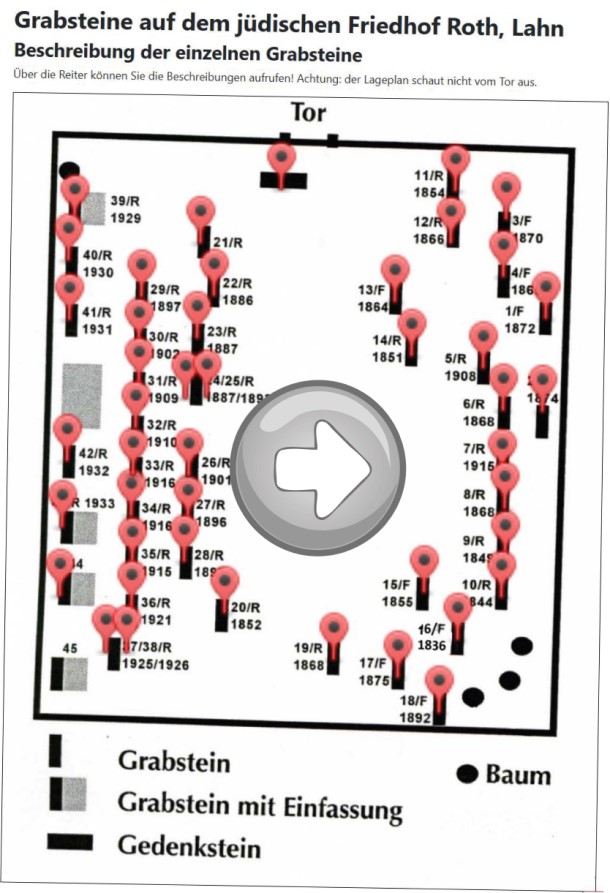

Die Anzahl älterer Steine beträgt heute 43, hinzu kommen zwei 1984 neu gesetzte (Gräber von Emma Stern und ihrer Tochter Selma Roth). Der älteste Grabstein aus dem Jahr 1836 benennt das Grab von Anschel Löwenstein aus Fronhausen. Aus der Rother Bevölkerung ist es der Grabstein von Herz Stern, der 1844 starb.

Nach Ausweis der Sterberegister aus dem 19. Jahrhundert müssen jedoch mindestens 43 weitere Bestattungen auf dem Friedhof vorgenommen worden sein. Ferner ist davon auszugehen, dass sich die Grabsteine nicht mehr an ihrem ursprünglichen Ort befinden, da sie zum Teil nicht chronologisch, sondern familienweise angeordnet sind mit weit auseinander liegenden Sterbedaten.

Der Stil der Grabsteine ist überwiegend sehr einfach. Es ist kaum Ornamentik vorhanden, die Schrift ist zumeist eingetieft und nur gelegentlich hervorgehoben. Die Hauptinschrift ist zumeist hebräisch, die Grabsteinplatte oft als Rundbogen eingetieft, manchmal in Anlehnung an die Gesetzestafeln zweibogig. Ende des 19. Jhs. werden auch Elemente des Historismus aufgegriffen wie z.B. Säulchen mit Dach.

Zum Gedenken an die Eltern und Geschwister aus den Familien Stern und Höchster, die von 1941 – 1945 aus Roth verschleppt und in Konzentrationslagern ermordet wurden, errichteten die Brüder Herbert und Walter Roth, die in die USA emigrieren konnten, im Jahr 1984 einen Gedenkstein.

Mit Hilfe einer Spende der nächsten Generation wurden 2010 auf der Rückseite des Gedenksteins auch die Namen der Ermordeten aus den Familien Bergenstein und Nathan ergänzt.

Vorderseite, Foto: A. Schmidt, 2018 auf Lagis-Hessen

Vorderseite, Foto: A. Schmidt, 2018 auf Lagis-Hessen

Anfang Januar 2012 wurde der Friedhof geschändet. Vier Grabsteine wurden umgeworfen und 16 mit lila Kreuzen, darunter einer mit einem Hakenkreuz, beschmiert. Der Arbeitskreis Landsynagoge Roth gedachte der Tat am 15. Januar 2012 mit einer Mahnwache. Etwa 300 Menschen bildeten eine Kette um den Friedhof.

Alle Fotos: Annegret Wenz-Haubfleisch

Alle Fotos: Annegret Wenz-Haubfleisch

Lageplan von B. Wagner in: Wagner, Barbara u.a.: Die jüdischen Friedhöfe und Familien in Fronhausen, Lohra, Roth, Marburg 2009

Lageplan von B. Wagner in: Wagner, Barbara u.a.: Die jüdischen Friedhöfe und Familien in Fronhausen, Lohra, Roth, Marburg 2009Der jüdische Friedhof liegt auf einer Anhöhe, dem Geiersberg, südlich von Roth. Die Anfahrt ist über die Straßen Am Heier oder Buchenweg möglich.

Stand: 9. April 2015

Quellen zur jüdischen Geschichte der beiden Dörfer finden sich am umfangreichsten im Hessischen Staatsarchiv Marburg, im Hessischen Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden (v.a. Geburts-, Heirats- und Sterberegister des 19. Jhs., Entschädigungsakten der Gemeinden und einzelner Familien) sowie im Archiv der Gemeinde Weimar (die Gemeinde Fronhausen unterhält kein öffentlich zugängliches Archiv).

Das folgende Literaturverzeichnis beschränkt sich auf Literatur zu den beiden Orten und nimmt ergänzend wenige, sehr einschlägige Überblickswerke auf.

ALTARAS, Thea: Synagogen und jüdische Rituelle Tauchbäder in Hessen - Was geschah seit 1945? Aus dem Nachlass hrsg. von Gabriele Klempert und Hans-Curt Köster, 2. Aufl. Königstein 2007

ARNDT, Steffen: Kaiserliche Privilegien versus landesherrliche Superiorität im 18. Jahrhundert. Das Beispiel der Familien Schenck zu Schweinsberg und Riedesel zu Eisenbach, in: Zeitschrift des Vereins für Hessische Geschichte und Landeskunde 111, 2006, S. 127-152 (zum Streit um die Schutzherrschaft über Juden)

ARNSBERG, Paul: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang, Untergang, Neubeginn, Bde. 1-2, Darmstadt 1971, Bd. 3 (Bilder, Dokumente), Darmstadt 1973

Bachmann, Ewald: Das Prinzip Hoffnung. Drei ehemaligen Synagogen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, in: Spirita. Zeitschrift für Religionswissenschaft, Jg. 3, 1989, Januar-Heft, S. 48-51

Becker, Siegfried: Konversion des Juden Feist von Roth 1755, in: Heimatwelt (Weimar/Lahn) H. 40, 2005, S. 26-30

Becker, Siegfried: Halwaja. Hamet. Erinnern an die Opfer der Shoah als Beschreibung der zerbrochenen Zeit. Vortrag anlässlich der Feier zum 10-jährigen Jubiläum des Arbeitskreises Landsynagoge Roth, 11. Juni 2006, in: Heimatwelt (Weimar/Lahn), H. 41, 2006, S. 30-33

Becker, Siegfried: Die Rechtsformel des Judeneids im Schenkisch Eigen, in: Heimatwelt (Weimar/Lahn), H. 43, 2008, S. 25-35

Becker, Siegfried: Artikel in der Chronik Von Essen nach Hessen. 850 Jahre Fronhausen 1159-2009, hrsg. von der Gemeinde Fronhausen, red. Renate Hildebrandt, Friedrich von Petersdorff und Siegfried Becker, Fronhausen 2009: Salpeterzins des Juden Susmann, S. 279-286; Ein Konflikt um das Ortsbürgerrecht der Juden im Vormärz, S. 325-332

Bibliographie zur Geschichte der Juden in Hessen, bearb. v. Ulrich Eisenbach, Hartmut Heinemann und Susanne Walther (Schriften der Kommission für die Geschichte der Juden in Hessen, Bd. XII), Wiesbaden 1992

Buch der Erinnerung. Die ins Baltikum deportierten deutschen, österreichischen und tschechoslowakischen Juden, bearb. v. Wolfgang Scheffler und Diana Schulle, hrsg. v. Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. und dem Riga-Komitee der deutschen Städte gemeinsam mit der Stiftung Neue Synagoge Berlin – Centrum Judaicum und der Gedenkstätte Haus der Wannsee-Konferenz, 2 Bde., München 2003

Degen, Paulina / Iris Jargon / Melanie Wenz: "Vergangenheiten, die nicht aufhören wollen" (Amos Os) / der jüdische Friedhof in Roth, in: Experiment. Zeitung der Elisabethschule, Marburg, Nr. 11: Februar 1994, S. 28-38

Demandt, Karl E.: Die hessische Judenstättigkeit von 1744, in: Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 23, 1973, S. 292-332

Die ehemaligen Synagogen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, hrsg. v. Kreisausschuß des Landkreises Marburg-Biedenkopf, red. Ulrich Klein, Marburg 1999 (zu Fronhausen, S. 19-29, zu Roth S. 103-113)

Gardella, Adriana: Freedom’s Fighters, in: Chicago, Okt. 2002, S. 96-101 und 134-136 (u.a. zum Holocaust-Flüchtling Otto Stern aus Roth)

Händler-Lachmann, Barbara: Jüdische Friedhöfe und Synagogen, in: Kulturführer Marburg-Biedenkopf. Ausschnitte aus der kulturhistorischen Vielfalt eines Landkreises. Hrsg. vom Kreisausschuß des Landkreises Marburg-Biedenkopf. 2., überarb. Aufl. 1995, S. 137-145

Händler-Lachmann, Barbara / Ulrich Schütt: „unbekannt verzogen“ oder „weggemacht“. Schicksale der Juden im alten Landkreis Marburg 1933-1945, Marburg 1992

Händler-Lachmann, Barbara / Harald Händler / Ulrich Schütt: ,Purim, Purim, ihre liebe Leut, wißt ihr was Purim bedeut‘? Jüdisches Leben im Landkreis Marburg im 20. Jahrhundert, Marburg 1995.

Haubfleisch, Dietmar: Ehemalige Landsynagoge Roth, in: GedenkstättenRundbrief Nr. 95, 6/2000, S. 37

Höck, Alfred: Grabinschrift einer jüdischen Frau. Ein ehrenvoller Nachruf für Esther Löwenstein / Auf dem Friedhof von Roth, in: Hessenland, Jg. 15, 1967, Folge 13, o.S.

Höck, Alfred: Juden im Marburger und Kirchhainer Gebiet nach einer Übersicht aus dem Jahre 1838, in: Heimatjahrbuch 1979 - Kreis Marburg-Biedenkopf, S. 144-146.

Höck, Alfred: Zur Geschichte der Juden in Roth (Weimar, OT Roth), Ms. o.J. ca. 1986

Jüdische Geschichte in Hessen erforschen. Ein Wegweiser zu Archiven, Forschungsstätten und Hilfsmitteln, bearb. von Bernhard Post (Schriften der Kommission für die Geschichte der Juden in Hessen 14), Wiesbaden 1994.

Kingreen, Monica: Die gewaltsame Verschleppung der Juden aus den Dörfern und Städten des Regierungsbezirks Kassel in den Jahren 1941 und 1942, in: Das achte Licht. Beiträge zur Kultur- und Sozialgeschichte der Juden in Nordhessen, hrsg. v. Helmut Burmeister und Michael Dorhs, Hofgeismar 2002, S. 223-242

Kosog, Herbert: Die Juden von Roth, in: Heimatwelt (Weimar/Lahn), H. 5, 1979, S. 11-21

Neumann, Michael: Wir brauchen Denk-Räume. Zur Restaurierung der Synagoge von Roth an der Lahn (Kreis Marburg-Biedenkopf), in: Denkmalpflege und Kulturgeschichte 2, 1998, S. 2-4

Neumann, Michael: Erinnerungsarbeit. Denkmale jüdischer Vergangenheit, in: 25 Jahre Denkmalpflege in Hessen, hrsg. vom Landesamt für Denkmalpflege Hessen und dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, Wiesbaden 1999, S. 94-96

Neunhundert Jahre Geschichte der Juden in Hessen. Beiträge zum politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben (Schriften der Kommission für die Geschichte der Juden in Hessen 6), Wiesbaden 1983

Poliak, Claudia: Die Arbeit des „Arbeitskreises Landsynagoge Roth“. Erinnern um der Zukunft willen, in: Jahrbuch für den Kreis Marburg-Biedenkopf 2008, S. 155-157

Quellen zur Geschichte der Juden im Hessischen Staatsarchiv Marburg 1267-1600, bearb. von Uta Löwenstein (Quellen zur Geschichte der Juden in hessischen Archiven 1), 3 Bde., 1989.

Rehme, Günther / Konstantin Haase: "... mit Rumpf und Stumpf ausrotten ...". Zur Geschichte der Juden in Marburg und Umgebung nach 1933 (Marburger Stadtschriften zur Geschichte und Kultur 6), 1982.

Richarz, Monika / Reinhard Rürup (Hrsg.): Jüdisches Leben auf dem Lande. Studien zur deutsch-jüdischen Geschichte (Schriftenreihe wissenschaftlicher Abhandlungen des Leo-Baeck-Instituts 56), 1997

Roth, Herbert: Die Juden von Roth (Kreis Marburg-Biedenkopf), aus dem Englischen übersetzt von Annegret Wenz, Manuskript 1987

Roth, Walter: Departure and Return. Trips to and Memories from Roth, Germany, o. O. (Chicago) 2013

Roth, Walter: Toni and Markus. From Village Life to Urban Stress, o.O. (Chicago) 2014

Roth-Howe, Deborah: Wrestling with Legacy: An Intergenerational, Cross-Cultural Response to the Holocaust, in: Smith College Studies in Social Work, vol. 77, Nos. 2/3, 2007, S.7-24

Roth-Howe, Deborah u.a.: An Unlikely Alliance. Germans and Jews Collaborate to Teach the Lessons of the Holocaust, in: Telling Stories to Change the World. Global Voices on the Power of Narrative to Build Community and Make Social Justice Claims, hrsg. v. Rickie Solinger u.a., New York, London 2008, S. 55-64

Schlag, Annemarie: Artikel in der Chronik Von Essen nach Hessen. 850 Jahre Fronhausen 1159-2009, hrsg. von der Gemeinde Fronhausen, red. Renate Hildebrandt, Friedrich von Petersdorff und Siegfried Becker, Fronhausen 2009: Die jüdische Gemeinde in Fronhausen, S. 821-823; Der jüdische Betsaal in Fronhausen, S. 824-827; Die jüdische Elementarschule in Fronhausen, S. 827-830

Schmitt, Gabriele C.: Ehemalige jüdische Mitbürger und Nachfahren kommen nach Roth: 15-jähriges Jubiläum des Arbeitskreises Landsynagoge Roth, in: Jahrbuch für den Landkreis Marburg-Biedenkopf 2012, S. 217-220; textlich identisch, mit anderer Bildfolge in: Heimatwelt (Weimar/Lahn), H. 48, 2012, S. 3-7

Schmitz, Thomas: Alltag zwischen Bettel und Handel. Synagogengemeinde Roth war die zweitstärkste im Kreis. In: Oberhessische Presse 1983, Nr. 24 (Stadtausgabe).

Schüler entdeckten Mauerreste eines jüdischen Frauen-Bades. Die zehn Jugendlichen graben seit vier Tagen im Hof hinter der Rother Synagoge, In: Oberhessische Presse vom 13. Juni 1996

700 Jahre Roth. Dorfgeschichte in Texten und Bildern. 1302-2002, hrsg. v. Festausschuss 700 Jahre Roth, Marburg 2002

Treue, Wolfgang: Landgrafschaft Hessen-Marburg (Germania Judaica. Historisch-topographisches Handbuch zur Geschichte der Juden im Alten Reich, Tl. IV, 1520-1650), Tübingen 2009.

Versöhnung durch Erinnerungsarbeit (ohne Autor), in: Denkmalpflege in Hessen. Berichte 1997/1998, hrsg. v. Landesamt für Denkmalpflege Hessen, S. 43f.

Wagner, Barbara u.a.: Die jüdischen Friedhöfe und Familien in Fronhausen, Lohra, Roth, Marburg 2009

Weimar, Otto: Weimar präsentiert seine Gotteshäuser: In: Jahrbuch für den Kreis Marburg-Biedenkopf, Marburg-Biedenkopf 2008, S. 137-144; (Landsynagoge Roth, S.141)

Wenz-Haubfleisch, Annegret: Artikel in Die ehemalige Landsynagoge Roth und Gedenkstätte und Museum Trutzhain, hrsg. von Monika Hölscher (Hessische GeschichteN 1933-1945, H. 2), Wiesbaden 2013: Die jüdische Gemeinde in Roth, ihre Synagoge und ihr Friedhof, S. 2-6, Vom Holzdepot und Getreidespeicher zur Gedenk-, Lern- und Begegnungsstätte, S. 11-15; „Niemals schweigen gegenüber Hass und Diskriminierung“ – Lebensbeispiel Herbert Roth, S. 21-25.

Wenz-Haubfleisch, Annegret: Namen und Schicksale, Gedenkbroschüre Stolperstein-Verlegung in Weimar-Roth am 24./25. Aug. 2013, Weimar-Roth 2013, engl. Ausgabe 2014

Wenz-Haubfleisch, Annegret (Zusammenstellung und Redaktion): Stolpersteine für die ermordeten und vertriebenen Mitbürgerinnen und Mitbürger von Roth am 24. und 25. August 2013 – eine Dokumentation, in: Heimatwelt, H. 49, 2014, S. 37-48

Zippert, Christian: Erinnerung um der Zukunft willen. Ansprache anläßlich der Übergabe der wiederhergestellten Synagoge Roth an die Öffentlichkeit am 10. März 1998 (engl.: Remembrance for the Sake of the Future. Speech on the occasion of the opening to the public of the restored synagogue in Roth on 10 March 1998), hrsg. vom Kreisausschuss des Landkreises Marburg-Biedenkopf, Marburg 1998

Von der Ausgrenzung zur Deportation in Marburg und im Landkreis Marburg-Biedenkopf: Neue Beiträge zur Verfolgung und Ermordung von Juden und Sinti im Nationalsozialismus. Ein Gedenkbuch, hrsg. von Klaus-Peter Friedrich, Marburg 2017; darin: Annemarie Schlag, Fronhausen, S. 249-265, Familie Löwenstein in Oberwalgern, S. 383-385 Gabriele C. Schmitt, Die Briefe der Henni Höchster geb. Walldorf, S. 306-317 Annegret Wenz-Haubfleisch, Roth an der Lahn, S. 161-185.